Здоровье детей - наша забота!

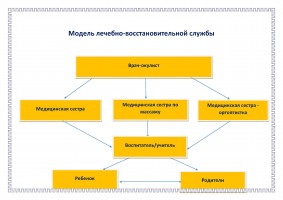

Лечебно-восстановительная и оздоровительная работа в КГУ «Специальная школа-детский сад №14» — это система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление остаточного зрения, развитие компенсаторных возможностей, коррекцию зрительных и сопутствующих нарушений, а также общее психофизическое развитие детей.

Одним из важных решений медико-педагогического коллектива является правильная организация и создание условий для лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы с детьми со зрительнными нарушениями.

Лечение и своевременная коррекция отклонений в развитии ребенка это необходимое условие нашего комплекса для успешного воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением зрения, от его качества зависит успех дальнейшего обучения детей в школе.

Уникальное оборудование специальной школы-детского сада позволяет проводить активное, целенаправленное, безопасное и эффективное лечение глазных заболеваний: амблиопии, миопии, гиперметропии, косоглазия, спазма аккомодации.

Лечение синаптофором

Синаптофор - неоценимый прибор для диагностики и лечения косоглазия, а так же некоторых других нарушений зрения, способствующий достижению положительного эффекта в максимальные короткие сроки. Помимо корректировки косоглазия мы используем его при разнообразных расстройствах зрения бинокулярного типа.

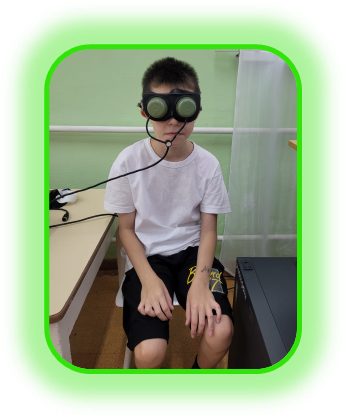

Лечение витазором

Витазор – аппарат применяется нами для лечения и профилактики различных нарушений в работе зрительного аппарата глаза путем лазерной стимуляции, которая помогает улучшить остроту зрения, цветоощущения, световосприятия, питания и кровообращения в тканях глаза и снятия спазма аккомодации.

Лечение сапфиром/асиром

Прибор сапфир предназначен для лечения и профилактики миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия, помутнения стекловидного тела, увеита, усталости глаз.

Лечение макулотестером

Макулотестер применяем для лечения амблиопии при косоглазии, исследовании состояния желтого пятна сетчатки глаза и выявления патологии макулярной области

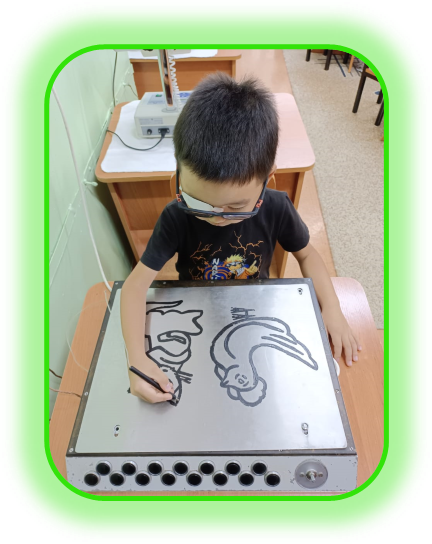

Лечение корректором – локолизатором

Аппарат корректор-локолизатор используется для тренировки зрения ампблиопичного глаза при косоглазии, гиперметропии с целью повышения остроты зрения и зрительной функции макулярной области глазного дна.

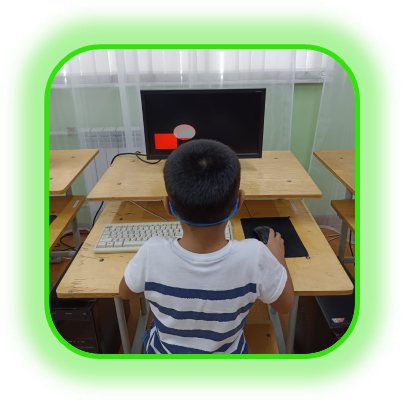

Компьютерная программа «Крестики» представляет собой шахматную доску, клетки которой постоянно меняют цвет. С помощью мыши по полю, можно помещать кружок, внутри которого цвета тоже меняются на контрастные. Необходимо кружком попасть в крест, появляющийся в случайном месте. Когда глаз слабовидящего ребенка занят поисками креста, возбуждаются различные нейроны, в том числе детекторы контраста, движения и ориентации, активизируются процессы конвергенции и аккомодации, определяющие четкость изображения на сетчатке. Разглядывание инвертирующегося с определенными частотами шахматного поля оказывает лечебное воздействие, стимулируя нейроны на различных уровнях зрительного анализатора.

Компьютерная программа «eYe» используется для лечения амблиопии и косоглазия, формирования бинокулярного зрения с помощью упражнений «Тир»,«Погоня», «Крестики-Паучок», «Релакс».

При выполнении упражнения «Тир» ребенок видит на экране изображения круга и квадрата разных цветов, появляющихся в случайных местах темного экрана. Совмещение фигур сопровождается вспышкой и исчезновением этих фигур, сменяющихся следующей парой. В процессе изменяются цвета и размеры предметов, происходит общее раздражение светом сетчатки за счет яркой вспышки, оказывается растормаживающее воздействие на функции амблиопичного глаза и повышается возбудимость коркового отдела зрительного анализатора.

При выполнении упражнения «Погоня» ребенок видит на темном фоне экрана цветную рамку с прицелом и яркий цветной круг, который плавно, случайным образом двигается по экрану. С помощью мыши ребенок передвигает рамку, в которой должен удерживать круг. В процессе игры происходит постепенное уменьшение размера ярких фигур на темном фоне, что активизирует рецепторы центральной зоны сетчатки и способствует развитию правильной фиксации.

Данные упражнения сочетают локальное раздражение сетчатки светом с тренировкой и развитием правильной локализации. Таким образом достигаются хорошие результаты, когда резко неустойчивая фиксация не дает возможности применять локальные засветы и лазерстимуляцию.

Программа «Релакс» эта зарядка для глаз, воздействие стимуляторов с пространственными, цветовыми и временными параметрами которые выводят аккомодацию глаз из напряженного состояния. Ребёнок, не отрывая взгляды от экрана должен непрерывно наблюдать за появляющимися там картинками, они подобраны так чтобы, поддерживать тонус глазных мышц. Программа предназначена для профилактики усталости глаз, устранения спазм аккомодации, лечение миопии, амблиопии.

Общий засвет заднего полюса сетчатки с использованием красного света проводится нами для лечения амблиопии у детей с резко неустойчивой зрительной фиксацией. Этот метод используется при лечении детей с любой фиксацией, с резко неустойчивой и с центральной фиксацией, нистагме Количество, продолжительность процедур и перерывы между ними – такие же, как и при лечении методом локального «слепящего» раздражения центральной ямки сетчатки. В целях сохранения при подобных засветах работоспособности детей на близком расстоянии (что для детей, находящихся в детских садах, особенно важно в связи с проведением с ними ежедневных общеобразовательных занятий) и предотвращения повышенных аккомодативных усилий, приводящих к увеличению сходящегося косоглазия, лечение амблиопии осуществляется без расширения зрачка. В отдельных случаях (при плохо выраженной макуле) засветы проводятся при расширенном зрачке.

Очками-тренажёрами для глаз называют специальные очки с перфорацией (очки с дырочками), которые мы используем для тренировки и улучшения зрения.

Перфорационные очки позволяют правильно распределить нагрузку между глазными мышцами – расслабить перенапряжённые и нагрузить ослабленные. Такие очки-тренажёры позволяют нам устранить усталость глаз у детей, а иногда и усилить остроту зрения. Их секрет – в особом расположении дырочек.

Они способны улучшить зрение и помочь при:

-перенапряжении глазных мышц – очки с дырочками помогут снять усталость глаз и избавиться от симптомов раздражения, покраснения, резей в глазах, светобоязни и даже головных болей, вызванных зрительным переутомлением;

-близорукости и дальнозоркости;

-астигматизме;

-разной остроте зрения глаз – анизометропии.

Проектор знаков офтальмологический применяется для тестирования остроты зрения у слабовидящих детей, определения наличия бинокулярного зрения, а так же выявления зрительных аномалий путем проецирования изображения на экран.

Набор пробных очковых линз

Комплект пробных очковых линз предназначен для обследования отклонений зрения: миопия, гиперметропия, астигматизм, а так же для подбора очков и линз. Определение (проверка) остроты зрения осуществляется ежемесячно.

Большое внимание уделяется оздоровительной работе с детьми. Одним из средств такой работы является галатерапия — метод оздоровления детей с помощью сухого соляного микроклимата, который имитирует условия соляных пещер. Этот подход становится всё более популярным благодаря своей эффективности и безопасности.

Основные преимущества галотерапии для детей:

1. Укрепление иммунитета

Солевой аэрозоль стимулирует защитные функции организма, снижает заболеваемость ОРВИ и простудными заболеваниями.

2. Профилактика и лечение заболеваний дыхательных путей

Помогает при хроническом бронхите, астме, аденоидах, частых насморках.

3. Улучшение состояния кожи

Подходит детям с атопическим дерматитом, экземой и другими кожными проблемами.

4. Снижение уровня стресса и улучшение сна

Спокойная атмосфера соляной комнаты благоприятно влияет на нервную систему, способствует расслаблению.

Особенность галокамеры – окружающая среда, наполненная полезными веществами – сухим аэрозолем хлорида натрия. Когда соль попадает в организм детей, она оказывает лечебное, противовоспалительное, противоаллергенное и иммунностимулирующее воздействия.

Как проводится галотерапия в специальной школе-детском саду:

Сеансы проходят в специальной соляной комнате (галокамере), где стены покрыты солью, а воздух насыщен микрочастицами соли.

Длительность сеанса 20–25 минут в зависимости от возраста ребенка.

Дети играют, слушают расслабляющую музыку, что не вызывает стресса и воспринимается как развлечение.

К концу курса галотерапии улучшается общее состояние детей: нормализуется сон, проходит недомогание, слабость, нормализуется состояние нервной системы, улучшается проходимость дыхательных путей.

С целью оздоровления и профилактики заболеваний два раза в год дети проходят курс массажа (общий, воротниковая зона, нижних конечностей), направленного на укрепление здоровья, улучшение физического и эмоционального состояния детей, стимуляцию кровообращения, обмена веществ и развитие опорно-двигательного аппарата. Как показывает практика массаж положительно влияет на общее соматическое состояние детей, на состояние мышечной, нервной (нервные окончания, отходящие от спинного мозга, отвечают за состояние глаз и остроту зрения) и сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение двигательные навыки, работу внутренних органов, ускоряет интеллектуальное и физическое развитие, повышает иммунитет. Массаж выполняется приемами поглаживания, растирания, разминания, вибрации в положении лежа.

В школе-детском саду оздоровительной работе уделяется большое внимание, с детьми проводятся дыхательные и пальчиковые гимнастики, массаж Шиатсу, закаливающие процедуры, босохождение и многое другое, что способствует поддержанию физического состояния наших учеников и воспитанников.

Сбалансированное и витаминизированное пятиразовое питание детей в школе-детском саду является одним из факторов сохранения и укрепления здоровья, нормального физического и умственного развития, повышения работоспособности, формирования правильных пищевых привычек и культуры питания, а также профилактики различных заболеваний.

Полноценный ежедневный дневной сон в дошкольных группах влияет на работоспособность детей, укрепление нервной системы, улучшение настроения, памяти и внимания, способствует нормальному физическому и эмоциональному развитию, а также повышает эффективность усвоения знаний и умений в образовательном процессе.

Укрепление здоровья детей в школе-детском саду является приоритетным направлением в работе коллектива. Систематическая работа по укреплению здоровья способствует гармоничному развитию детей, повышению их жизненного тонуса и устойчивости к заболеваниям.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации:

- Отвести взгляд вправо, влево, не поворачивая головы. Упражнение можно выполнять стоя или сидя.

- Поднять глаза вверх, голова неподвижна. Затем опустить взгляд вниз.

Упражнения для снятия усталости глаз:

- Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек, затем открыть.

- Быстро моргать глазами в течение 30-60 сек.

- Поставить указательный палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца и смотреть на него 3-5 сек, затем опустить руку.

- Смотреть на кончик пальца вытянутой руки, медленно согнуть палец и приблизить его к глазам (в течение 3 - 5 сек).

- Отвести правую руку в сторону, медленно передвинуть палец согнутой руки справа налево и, не двигая головой, следить глазами за пальцем. Повторить упражнение, перемещая палец слева направо.

- Приложить палец к носу, смотреть на него, затем убрать и перевести взгляд на кончик носа. Закрыть глаза и посмотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы, глаза закрыты.

- Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 сек, затем перевести взор на кончик носа на 3-5 сек.

- Производить круговые движения по часовой стрелке рукой на расстоянии 30-35 см от глаз, при этом следить за кончиком пальца. Повторить упражнение, перемещая руку против часовой стрелки.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

В настоящее время все большее количество детей по всему миру страдает нарушениями зрения или входит в группу риска. Одной из основных причин является постоянное зрительное напряжение и расстройство центральной фиксации. Центральная фиксация – это способность четко видеть предметы, на которые ребенок смотрит прямо. При развитии заболеваний глаз эта способность утрачивается.

Лечение амблиопии у детей методом прямой окклюзии.

Выключение из акта зрения лучше видящего глаза - прямая окклюзия — наиболее распространенный и старый способ лечения амблиопии, описанный А. Домбржанским еще в 1829 году. Не потерял своего значения этот метод и в настоящее время в связи с его простотой, доступностью и эффективностью.+

У детей дошкольного и младше школьного возраста длительная прямая окклюзия ведущего глаза бывает эффективной не только при амблиопии с правильной фиксацией, но и при ее нарушениях. В условиях прямой окклюзии снимается тормозящее влияние ведущего глаза и амблиопичный глаз включается в активную деятельность. Это приводит к расторможению функции центрального зрения, восстановлению центральной фиксации и повышению остроты зрения.+

Чем раньше начата окклюзия, тем лучшие результаты лечения амблиопии. Выключение лучшего глаза может проводиться с помощью заклейки или специальных окклюдоров, которые крепятся к очковой оправе.+

Окклюзия может быть постоянной (с утра до вечера) или прерывистой (по несколько часов в день).+

Эффективность прямой окклюзии значительно повышается, если она сочетается с зрительной нагрузкой амблиопичного глаза, требующей «усилия», напряжения амблиопичного глаза, тренировки цветовосприятия и локализации (чтение книги на различном расстоянии от глаз, рисование, мелкая работа, сортировка круп, нанизывание бус, просмотр мультфильмов или детских фильмов с помощью фильмоскопа, игры, требующие напряжения зрения, «мозаика», конструктор и др.).+

Выключение ведущего глаза может продолжаться много месяцев и проводится до выравнивания остроты зрения обоих глаз или перехода монолатерального косоглазия в альтернирующее. В течение этого времени ребенок осматривается офтальмологом не реже одного раза в месяц.

Основные этапы коррекционной и лечебно-восстановительной работы с детьми

Основными направлениями работы ШДС №14 для слабовидящих детей являются:

- лечение:лечебно-восстановительная работа;

- воспитание:коррекция и развитие несенсорных функций;

- обучение и развитие: коррекционно-педагогическая работа.

Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога (тифлопедагога) с детьми в свою очередь осуществляется в двух основных направлениях:

Первое направление – коррекционно-развивающая работа, которая включает:

- развитие зрительного восприятия;

- профилактику и преодоление вторичных отклонений;

- коррекцию и развитие познавательной деятельности;

- коррекцию и развитие несенсорных функций.

Второе направление – поддерживающая лечение коррекционная работа. Это значит:

- Соблюдение зрительного режима:

- учёт этапов офтальмологического лечения,

- учёт зрительных нагрузок (при этом учебно-наглядные пособия подбираются исходя из необходимости одновременного удовлетворения лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям),

- учёт интенсивности зрительной работы вблизи,

- учёт снятия побочного влияния медицинских процедур на психику ребёнка (так, например, применение интенсивных засветов на глазное дно приводит у некоторых детей к возникновению патологического проявления мозговых структур, которое внешне может наблюдаться в негативных эмоционально-поведенческих проявлениях).

- Специальная подготовка к проверке остроты зрения, характера зрения и лечению на аппаратах(таблицы, амблиотренер, синоптофор, цветотест и др.). Так, например, при исправлении косоглазия на синоптофоре детей предварительно знакомят с изображениями, которые предъявляются на нём. Эта система предусматривает формирование у детей адекватных зрительных восприятий и представлений, зрительного внимания, формирования зрительной памяти, образного и словесно-логического мышления, а также формирование определённых навыков перцептивных действий (накладывание одного изображения на другое, соединение двух изображений в одно, подбор к контурному изображению силуэтного изображения, обводка по нарисованному контуру, обводка трафаретов, выкладывание заданных узоров по образцу, по памяти и т.п.).

- Организация специальных коррекционных упражнений, необходимых на определённом этапе лечения.При этом все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном подходе к ребёнку. Знание зрительных возможностей ребёнка позволяет педагогу целенаправленно влиять на развитие зрения, создавать условия для закрепления результатов восстановительного лечения. Такие коррекционные упражнения рекомендуется проводить 2-3 раза в день.

Основные цели этапов офтальмологического лечения и коррекционно-развивающей работы. Конкретизация игр и игровых упражнений на разных этапах лечения детей с нарушением зрения

I этап – плеоптический.

Цель: повышение остроты зрения у детей, страдающих амблиопией (при косоглазии и без косоглазия) до возрастной нормы.

Для быстрого и полного устранения амблиопии применяются различные способы офтальмологического воздействия в сочетании с общеукрепляющими мероприятиями и лечением сопутствующих заболеваний. Комплексное лечение детей с амблиопией включает в себя: плеоптические методы, организацию жизненного режима детей с учётом зрительных нагрузок, лечение сопутствующих заболеваний, общеоздоровительные мероприятия.

Плеоптические методы лечения амблиопии: окклюзия, локальные засветы макулы, рефлексотерапия, занятия на локализаторе корректоре и др., а также коррекционно-педагогические упражнения, наиболее эффективными из которых являются коррекционные упражнения, связанные с пристальным рассматриванием и перцептивнными действиями с мелкими предметами:

– сортировка (семян, косточек и др.);

– группировка (вокруг образца);

– классификация (по заданным признакам);

– рассматривание предметов, изображений, цветных слайдов и др.;

– подбор парных картинок;

-обнаружение ошибок в рисунках;

– рассматривание через цветные фильтры, через полупразрачную бумагу;

– упражнения с использованием электрофицированных игрушек;

– составление целого из частей (картинки, пазлы, разрезные кубики);

– плетение (например, ковриков);

– игры с разными мозаиками (выкладывание по образцу, по памяти);

– игры с мелкими предметами (в том числе и режиссёрские игры);

– обводка трафаретов как по внутреннему, так и по внешнему контуру.

II этап – ортоптический.

Цель: устранение косоглазия консервативным или операционным путём, тренировка аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц.

При наличии угла косоглазия начинаются ортоптические упражнения, целью которых является получение одновременного зрения вместо монокулярного, восстановление бифовеального слияния и развития фузионных рефлексов. На этом этапе важное значение имеет система предаппаратной подготовки, для того, чтобы дети понимали суть тех тренировочных заданий, тестов, которые им будут предъявляться в процессе лечения, а также коррекционные упражнения, направленные на тренировку аккомодационного аппарата и развитие глазодвигательных функций:

– наблюдение за движущимися предметами;

– рассматривание и узнавание движущихся предметов;

– прослеживание взглядом за движущимися предметами (прокатывание мячей, шаров);

– прослеживание пути по дорожкам (сдвоенные, строенные, пересекающиеся, разно- и одноцветные);

– нахождение пути (лабиринты с препятствиями);

– постепенное соединение 2-х картинок до полного слияния и постепенное выведения из поля зрения;

– наложение контурных и силуэтных изображений на оригинал;

– зрительная гимнастика с использованием горизонтальных и вертикальных рядов, постепенно увеличивающихся или уменьшающихся;

– упражнения с рисованием;

– все упражнения на развитие зрительно-моторной координации.

III этап – диплоптический.

Цель: восстановление бинокулярного слияния в естественных условиях, которое достигается благодаря оптической коррекции или операции при симметричном положении глаз.

Для формирования бинокулярного характера зрения применяются следующие методики: упражнения по восстановлению одновременного и бифовеального слияния на синоптофоре, метод бинокулярных последовательных образов, упражнения на усиление разобщения между аккомодацией и конвергенцией, способ восстановления механизма бификсации и др. Коррекционно-педагогические упражнения в данном случае связаны с выполнением соотносящихся практических действий, развитию глазомерной оценки.

Это:

– все упражнения на соотносящиеся практические действия с предметами (игры с конструкторами, вкладышами, шнуровками, нанизыванием и т.п.);

– попадание шариком в пробирку;

– попадание длинной палочкой в кольцо;

– попадание длинной указкой в середину названного предмета (игры «Тир», «Мишень»);

– надевание кольца на конус;

– посадка бабочки на цветок (на длинной верёвочке);

– ловля рыбок удочкой с магнитиком;

– попадание в цель (игры с мячом, с кеглями, в городки и др.);

– прокатывание шаров, мячей в ворота;

– игры со стереотренерами;

– рассматривание картинок в стереопроекторе;

– рассматривание 3-х плановых картин;

– работа со светотеневыми отношениями;

– тренировка механизмов восприятия удалённости и глубины через описание изображений и моделирование (составление макетов);

– тренировка глазных мышц в определении удалённости при установленной точки фиксации.

Игры и упражнения, необходимые для всех детей с нарушением зрения.

- Упражнения на развитие зрительного внимания:

– активизация зрительного внимания;

– развитие внимания в процессе зрительного поиска;

– формирование качества распределения зрительного внимания;

– развитие объёма зрительного внимания.

- Упражнения на развитие различительной способности:

– по цвету (цвета и оттенки);

– по форме (различные и сходные);

– по величине (относительно эталона);

– сравнение предметов по 1, 2, 3 признакам;

– сравнительное рассматривание предметов, предметных и сюжетных изображений.

- Упражнения на локализацию (развитие быстроты реакции при узнавании и выделении из множества):

– по заданному образцу;

– по мнемическому образу;

– по называнию или словесному описанию.

- Упражнения на развитие зрительно-моторной координации:

– прослеживание дорожек;

– рисование дорожек (перфокарты);

– нахождение пути выхода из лабиринтов (с карандашом);

– обводка трафаретов;

– перевод картинок через кальку;

– рисование по точкам;

– рисование по клеточкам;

– вырезывание по нарисованному контуру;

– развитие соотносящихся практических действий.

- Упражнения на расширение поля взора и поля зрения.

- Упражнения для развития глазодвигательных функций.

- Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения.

- Упражнения на развитие аккомодации и конвергенции.

- Упражнения для снятия зрительного утомления.